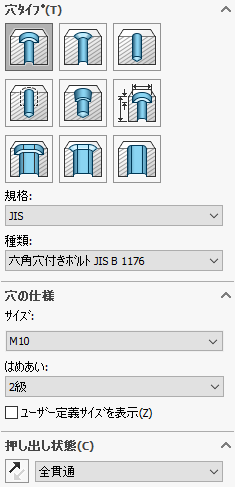

ソリッドワークスのフィーチャコマンドに穴ウイザードというコマンドがある。

JIS(日本産業規格)やISO(国際標準化機構)などで定められた規格の穴をモデリングするときに用いる。

ソリッドワークスで準備されている穴タイプは多くあり、また、規格もいろいろな国の規格が準備されています。

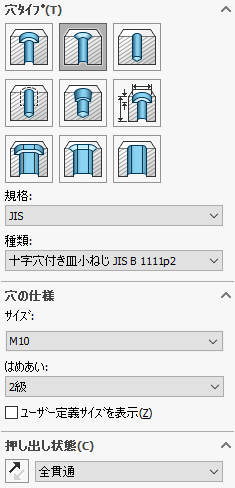

座ぐり穴

六角穴付きボルトを使うときに、ボルトの頭を沈みこませるためにざぐりを設け、ボルトが通るように貫通穴をあけるときに「座ぐり穴」を使用します。

ボルトが通る穴をあける前提なので、押し出し状態は基本「全貫通」を選びます。

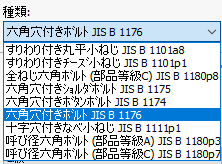

六角穴付きボルトは、JIS B 1176でサイズなどが規定されています。

JIS用語では、座ぐりは、ざぐり(すべてひらがな)で表現します。また、一般的なざぐりのことを深ざぐりと表現します。

ざぐり径とざぐり深さはJISでは規定されていませが、一般的に決まったサイズが用いられ、ソリッドワークスではその値に準拠しています。

他の穴タイプも同様ですが、

サイズ(ボルトの呼び径)に対して、一般的にはめあいは2級を設定しますが、穴位置などの公差により精度がいい場合は1級・精度が悪い場合は3級を指定します。

等級指定とサイズが異なる場合は、「ユーザー定義サイズを表示」にチェックを入れることで、数値指定ができるようになります。

また、会社規定などにより、毎回変更する必要がある場合は、「Toolbox の設定」を使用しカスタマイズすることができます。

通常六角ボルトは、深ざぐりを設けませんが、必要な場合六角ボルト(JIS B 1180)を選ぶことができます。JISで規定と異なるザグリ径になっていますので、使用する締結工具のサイズなどでザグリ径を設定します。

(JIS B 1180は、3種類ありますが、穴のサイズは同じです。)

皿穴

皿小ねじ用の穴をあける場合は、「皿穴」を使用します。

ざぐり形状が皿ざぐりに変わった以外は、座ぐり穴と設定方法は基本同じになります。

皿ねじが通る穴をあける前提なので、押し出し状態は基本「全貫通」を選びます。

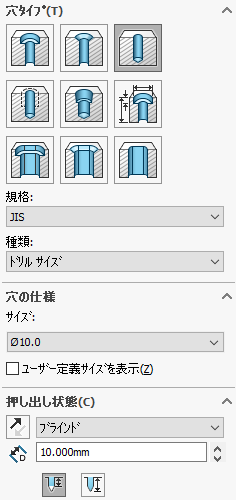

穴

単純な丸穴をあける場合は、「穴」を使用します。

止まり穴をあける場合、一般的に開き角度118度のドリルで加工する想定で穴が開きます。

穴の深さは、一般的にはストレート部分の深さで設定しますが、ドリルの先端深さでの設定も可能です。

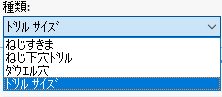

穴の種類は、4種類あります。

ドリル加工を想定した穴をあける場合は、「ドリルサイズ」を選び、呼び径通りの穴が開きます。

JIS用語では、キリ穴と呼びます。

リーマ加工など、ノックピン(ダウエルピン)などを入れる基準穴をあける場合は、「ダウエル穴」を選びます。

JIS用語では、リーマ穴と呼びます。

図面化する際には、設定にもよりますが、![]() ダウエルピン記号(JIS規定にはない)が表記されます。

ダウエルピン記号(JIS規定にはない)が表記されます。

六角ボルト用のざぐりなしの貫通穴をあける場合は、「ねじすきま」を選び、呼び径より大きい穴が開きます。

鋳造加工品など表面粗さが荒い部品の場合、ボルトの接地面が凸凹していると安定しないので黒皮が取れる程度に浅くざぐり加工を施す。その時の浅いざぐりのことをJIS用語では、ざぐりと表現します。

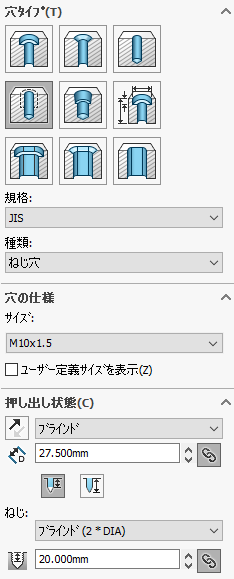

ねじ穴-ストレート

一般的なねじのことを正式には「一般メートルねじ」とよび、なじ穴をあける場合は、「ねじ穴-ストレート」を使用します。

呼び径の前にMがつきます。

一般的な「ねじ穴」は、ねじの呼び径よりねじのピッチ分小さい直径でドリル加工をした後に、タップ加工をしてねじ溝を切ります。

ソリッドワークスでは、ドリルの加工深さとねじの有効深さは、連動しており、ねじのピッチの5倍分深く設定されます。

種類には、「仕上げねじ穴」があり、ドリルの深さが浅く(ピッチの3倍)設定されます。

ねじの有効深さを図示し、下穴深さは加工側にお任せすることが多いので、基本的にはねじの有効深さを設定する形になります。

ねじ穴には、並目(なみめ)と細目(ほそめ)があり、JISでは、図面化する際に並目はピッチを省略していいことになっている。

ソリッドワークスでは、規格がJISの場合、並目・細目どちらもピッチが表記されるが、ISOにすると並目のピッチは省略されるので、図面化を前提にした場合は、ISOを選んだほうが良い。

また、図面化を前提にしている場合は、オプションのアイコンは中央の「![]() ねじ山」を選ぶと、下穴分がモデルに反映され、ねじ溝分は、製図のルールに即した細い実線として表記さる。

ねじ山」を選ぶと、下穴分がモデルに反映され、ねじ溝分は、製図のルールに即した細い実線として表記さる。

アセンブリ化を前提にしている場合は、ねじ溝分が干渉してしまうのを回避するため「![]() ねじ山削除」を選ぶ。

ねじ山削除」を選ぶ。

種類には、「管用平行ねじ」があり、呼び径の前に、Gがつきます。

インチ基準のねじで分数指示になります(G1/4・G3/8など)。

管用ねじの下穴は、基本的に水などが通る穴になるので、「全貫通」か「次サーフェスまで」を選びます。

管用テーパねじ用に平行めねじ(Rp)という規格があるが、ソリッドワークスでは、準備されていないがGで代用可能です。

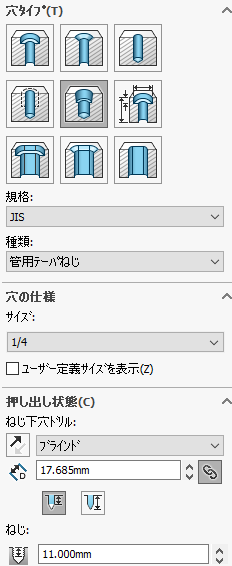

ねじ穴-テーパ

パイプなどに使うねじは、通常の一般用メートルねじ(M)ではなく、水漏れなどを防ぐ目的で管用(くだよう)平行ねじ(G)の規格を用いる。より確実に締結させる場合は、管用テーパねじの規格をも用いる。

管用テーパめねじ(Rc)の規格で穴をあける場合は、「ねじ穴-テーパ」を使用します。

インチ基準のねじで分数指示になります(Rc1/4・Rc3/8など)。

管用ねじの下穴は、基本的に水などが通る穴になるので、「全貫通」か「次サーフェスまで」を選びます。

出来上がりの形状は、有効径を元にしたテーパ穴と下穴で作成されます。

管用テーパねじの下穴サイズは、本来パイプの内径にねじ溝をつけるので特に気にする必要はありませんが、別途支持をする場合は、「ユーザー定義サイズを表示」にチェックを入れると下穴サイズを設定できるようになります。

参考

JISでは管用は、「くだよう」とよみます。ちなみに「かんよう」と呼ぶ人もいます。

管用平行ねじ(JIS B 0202)は、おねじ・めねじともに頭にG(旧JIS=PF)がつく。

管用テーパねじ(JIS B 0203)は、おねじがR(旧JIS=PT)、テーパめねじがRc(旧JIS=PT)、平行めねじがRp(旧JIS=PS)となる。

Gねじ(JIS B 0202)とRpねじ(JIS B0 0203)は、

公差の規定が異なるが、基本寸法は同じ値になっているので代用が可能です。

ただし規定上は、「G平行おねじ」⇔「G平行めねじ」の組み合わせで使用し、

「Rテーパおねじ」⇔「Rp平行めねじ」の組み合わせでしようすることになっているので、

図示する際には、GとRpは使い分けをします。

配管のサイズなどもJISで定められており、呼び方はA呼称(ミリ)とB呼称(インチ)があります。

A呼称で6AとB呼称で1/8(インチ)は、同じサイズの配管になり外径サイズは10.5mmになります。

25Aと1(インチ)も同様で外径サイズは34mmです。内径サイズは、材質や許容圧力などにより異なります。

管用ねじのサイズは、配管のサイズを基準に定められていて、配管のB呼称を基準に同じ呼びサイズを使用します。

その他

従来型の穴

規格に準じない穴をあける場合に使用

長円状の穴にする場合

座ぐり穴・皿穴・穴のスロット版を選ぶ。

すべての穴タイプで面取りを追加することができるが、上寸指示という方法のため設定が手間になるので、通常の面取りコマンドで作成したほうが効率がよい。また、とくに重要でなければ加工側で面取り基準が決まっていたりするので、省略してもいい場合がある。